雨が降ると憂鬱…という人もいれば、雨の音や独特の匂い、空気が好きという人もいます。

そして多くの芸術家たちはその独特の感性で、雨や水からインスピレーションを得て作品を生み出してきました。

この記事では、雨や水に関わるクラシック音楽をご紹介します。

雨や水そのものを音楽で表現したもの、それらをテーマにした詩や絵に音楽を付けたもの、はたまた本人はそのつもりではなくそのように呼ばれるようになったものなど様々ですが、それぞれ簡単な解説をのせていますので、何か新しい発見がありましたら幸いです。

雨のクラシック

ショパン:24の前奏曲 Op.28 第15番 ≪雨だれ≫

雨のクラシックと言えばこの曲、ショパンの≪雨だれ≫。

この曲を作曲したのは、当時ショパンが住んでいたパリから遠く離れた、地中海に浮かぶマヨルカ島。

ショパンは肺結核の静養のために恋人とともに長期滞在していましたが、病状はあまりよくなく、生死をさまようことさえありました。

ある日、恋人が買い物に出かけている間に嵐がやってきて、恋人の帰りが遅くなってしまいます。

ショパンは嵐の中でひとり、死の恐怖におびえながらこの曲を書き上げたのでした。

曲を通して左手のA♭の音で雨音を表現しているのですが、中盤で長調から短調へ転調しても、この同じA♭が鳴り続けている、というところに、ショパンの作曲技法のすごさを感じ取れます。

ドビュッシー:版画より第3曲 ≪雨の庭≫

日本の雨はじっとりとしたイメージがあるかもしれませんが、フランスは雨でもカラッとしているそうです。

フランス・パリ近郊に生まれたドビュッシーが「雨」をイメージして作曲したこの曲も、そんな印象を受けます。

ドビュッシーはこの曲に、フランスでは誰もが知っている2曲の童謡のモチーフを取り入れて作曲しています。

ドビュッシー:6つの古代のエピグラフ≪雨の朝に感謝するために≫

ドビュッシーが活躍していた19世紀終わり頃は、たくさんの詩人も活躍していました。

ドビュッシーは詩人たちと仲が良く、そのような友人の一人ピエール・ルイスの詩集「ビリティスの歌」の朗読の付随音楽として、フルート2本、2台のハープとチェレスタの曲を作曲しています。

のちにそれを連弾用としたのが「6つの古代のエピグラフ」。

全6曲からなり、第6番目が「雨の朝に感謝するために」です。

ドビュッシー研究の第一人者である、ピアニスト青柳いづみこさんによるこの曲のレコーディングには、朗読〜音楽までが入っています。

\ 青柳いづみこさんのおすすめの本 /

ブラームス:バイオリンソナタ 第1番 ト長調 Op.78≪雨の歌≫

ブラームスには想いを寄せる女性がいました。その名はクララ・シューマン。

しかしクララは、ブラームスにとっての恩師、ロベルト・シューマンの妻なのです。

2人は不倫関係になることはありませんでしたし、ロベルト・シューマンの死後も同じく、ブラームスの想いが遂げられることはありませんでした。

しかしブラームスとシューマン一家はとても仲が良く、まるで家族のように深い交友関係を築いていました。

ブラームスは1873年、クララの誕生日プレゼントとして、歌曲「雨の歌」を作曲しています。

これは、ブラームスが(クララに紹介してもらった)詩人グロートの「雨が降ると、喜んで裸足で遊んだ子どもの頃を思い出す」という内容の詩に曲をつけたものでした。

そしてその歌曲のメロディを第3楽章に取り入れて作曲されたのが、バイオリン・ソナタ第1番。

(ブラームスが名付けたのではないが、この経緯により、このバイオリン・ソナタも≪雨の歌≫と呼ばれている)

この曲を作曲していたころ、シューマン家の末子フェリックス(ブラームスが名付け親)が、結核のため闘病していました。

ブラームスは、バイオリンが大好きだったフェリックスと、クララを慰めるためにまだ作曲途中であったこの曲の一部を手紙に添えて書き送っています。

残念ながら、曲が完成する前に、フェリックスは亡くなってしまいました。

悲しみに打ちひしがれるクララでしたが、ブラームスからこの曲が送られるととても気に入り「(フェリックスのいる)天国へ持っていきたい」と言ったそうです。

第1楽章

第2楽章

第3楽章

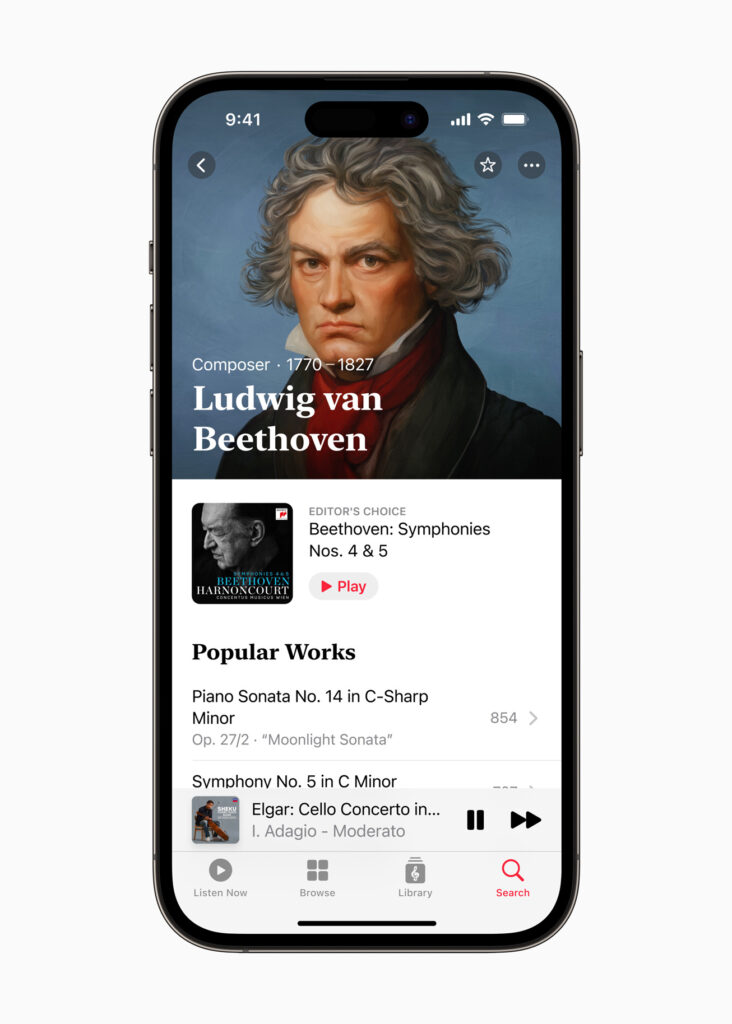

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第17番 ニ短調 Op.31-2≪テンペスト≫

「テンペスト」という言葉には、嵐、暴風雨という意味があります。

ベートーヴェンの時代、曲に題名をつけることはほとんどありませんでした。

「運命」「月光」などと同じく、この「テンペスト」もベートーヴェンがつけた題名ではありません。

秘書シンドラーが、ベートーヴェンにこの曲の解釈を尋ねたところ「シェイスクピアのテンペストを読め」と言われた、と述べていることからそう名付けられています。

ところが、のちの研究により、このシンドラーが難聴のベートーヴェンとの会話に使用したとされる「会話帳」が捏造で、彼がベートーヴェンから聞いたとされる話しは信ぴょう性がない、というのが通説となっています。

よって、この「テンペスト」と呼ばれるピアノソナタ第17番も、ベートーヴェン自身が「テンペスト」にインスピレーションを得て作曲したかどうかは定かではありません。

ベートーヴェン:交響曲第6番 ヘ長調 Op.68 第4楽章≪雷雨、嵐≫

ベートーヴェンの有名な交響曲第6番「田園」は、ベートーヴェンの作品中のみならず、その時代においても特異な存在です。

なぜなら、前述したようにその時代は曲にタイトルをつけるのは一般的でなく、さらに言えば音楽で風景を描くようなことはしなかったからです。

ベートーヴェンは、曲のタイトルを「田園」と名付けたばかりでなく、各楽章にも「田舎に到着したときの愉快な感情の目覚め」「小川のほとりの情景」「雷雨、嵐」などと標題を付けています。

ただしこれらは、その風景を音楽で描いたのではなく、それを見たときの人間の感情を表現している、とベートーヴェン自身が述べています。

水のクラシック

ラヴェル:水の戯れ

ラヴェルがパリ音楽院に在学中だった1901年、26歳の時に作曲した曲です。

当時のパリ音楽院ではガブリエル・フォーレが作曲家の教授であり、ラヴェルはフォーレから作曲を学んでいました。

そしてのちに代表作とも言われるようになる、この「水の戯れ」をフォーレへ献呈しています。

ドビュッシー:映像第1集 第1曲≪水の反映≫

ドビュッシーの女性スキャンダルは有名です。

1904年、ドビュッシーの不倫&駆け落ちにより、妻のリリーが拳銃自殺未遂を起こしました。

(このような事は彼の人生において2度目)

1905年に正式に離婚し、不倫相手と同棲スタート。そして不倫相手との子どもが誕生します。

その頃に作曲されたのが映像第1集。

全3曲で構成されており「水の反映」は第1曲目です。

ラヴェルの「水の戯れ」とよく比較されますが、「水の戯れ」が“水そのもの”をイメージして作曲しているのに対し、ドビュッシーの「水の反映」は”水に映るもの”に焦点が当てられています。

リスト:巡礼の年 第3年 第4番≪エステ荘の噴水≫

噴水が壮麗に吹き上がる様子や、きらきらとした躍動感を高音のアルペジオやトレモロで表現しています。

ドビュッシーとラヴェルはこの曲から影響を受けて、それぞれ≪水の反映≫と≪水の戯れ≫を作曲したと言われています。

シューベルト:水の上で歌う

シューベルトは歌曲王と言われており、600曲ほどの歌曲を作曲しています。

「水の上で歌う」は、ドイツの詩人で貴族のシュトルベルクの詩を基に作曲した歌曲です。

その詩は、夕暮れの中、きらめく波の間を白鳥のようにゆったりと漂う小舟の様子を描写したものでした。

舟歌のような8分の6拍子ですが、水面の水のきらめきが目に浮かぶようなピアノパートになっています。

フランツ・リストがこの曲をピアノソロ用に編曲しており、そちらもよく演奏されます。

バリトン&ピアノ

リスト編曲:ピアノソロ

ラヴェル:夜のガスパール 第1曲 ≪オンディーヌ(水の精)≫

フランスの詩人ベルトランの書いた「夜のガスパール」という詩集をもとに、ラヴェルは同名の3曲からなる組曲を作曲しました。その第1曲目が「オンディーヌ」つまり≪水の精≫です。

人間の男性に恋をした水の精オンディーヌが、水の宮殿で湖の王になってほしいと指輪を差し出すも、断られてしまいます。オンディーヌは悔しがり、涙を流しますが、やがて嘲笑をあびせ、水しぶきをあげながら帰っていく…という内容です。

細かいアルペジオが左右で入り組みながら、ベルトランの詩の世界を音で表現しています。

2016年のスイス ルガーノ音楽祭のライブ録音

ドビュッシー:前奏曲集第2巻 第8曲 ≪オンディーヌ(水の精)≫

1905年に誕生したドビュッシーの愛娘シュシュは、19世紀末の挿絵画家ラッカムのイラストが大好きでした。

ドビュッシーは娘のためにラッカムのイラストが載った童話集を買い集めたり、ラッカムの展覧会へ娘とともに出かけたりしています。

そしてそのラッカムのイラストで、水の精の女の子である「ウンディーネ」から着想を得て作曲したのが、前奏曲第2巻 第8曲の「オンディーヌ」です。

水の精らしく、上下左右、突発的に動き回る様子が目に見えるような曲になっています。

コンピレーションアルバムを聴くのもおすすめ

雨の日にクラシックを聴くなら、コンピレーションアルバムもおすすめです。

「雨」や「水」をテーマとしたクラシック音楽以外にも、雨の日に聴くのにピッタリの曲を集めたアルバムです♪

試聴はこちら

↓フランスのピアニスト、エレーヌ・グリモーによる2016年リリースのアルバム。

リスト、ラヴェル、ドビュッシー、フォーレ、ヤナーチェク、武満といった19世紀から20世紀の“水”をテーマにした楽曲をセレクトした作品。

曲と曲の間に、作曲家・プロヂューサーであるソウニ―による“ウォータートランジション”が収録されている。

試聴はこちら