大人の習い事としても人気のチェロ。

バイオリンに比べて安定した音程が出しやすいことに加えて、深くあたたかな音色も人気の一つですね。

作品の中での役割も幅広く、アンサンブルやオーケストラの演奏に厚みを増すという役割のみならず、主役としてメロディを奏でることもできます。

この記事では、クラシック音楽の中で、チェロのための作品として書かれた名曲を15曲ご紹介します。

ぜひ、お気に入りの作品を見つけてくださいね。

チェロの有名な作品

バッハ:チェロ組曲

チェロの有名な曲といえば、まずはこれ。

バッハの無伴奏チェロ組曲です。

バッハがこれらの組曲を作曲したのは、1717~1723年頃、つまり今から約300年も前のこと。

日本でいうと「暴れん坊将軍」で有名な徳川吉宗が将軍の座に着いていた頃のことです。

こんなに昔の音楽が今でも親しまれているというのはすごいことですね。

ところで『組曲』というのは、いくつかの曲を組み合わせてひとつの作品になっているもののことです。

バッハのチェロ組曲は、第1番〜第6番まであります。

それぞれが、

- 前奏曲(プレリュード)

- アレマンド

- クーラント

- サラバンド

- メヌエットorブレーorガヴォット

- ジーグ

で構成されています。

以下のようなものが特に有名です。

第1番 ト長調 -プレリュード-

第3番 ハ長調 -ブレー-

第6番 二長調 -ガヴォット-

サン=サーンス:動物の謝肉祭より『白鳥』

チェロとピアノで演奏する曲として有名な『白鳥』は、サンサーンスの「動物の謝肉祭」という全14曲からなる組曲の中の1曲です。

この組曲は、サンサーンスが友人たちを喜ばせるために、プライベート目的のために作曲した作品でした。

『白鳥』はもともとチェロと2台のピアノで演奏するものとして作曲されていますが、『白鳥』のみが独立して演奏される場合は、チェロとピアノ1台で演奏されることが多いです。

→組曲「動物の謝肉祭」より白鳥 の楽譜はこちら(ぷりんと楽譜へとびます)

ベートーヴェン:チェロ・ソナタ第3番 イ長調 Op.69

交響曲第5番『運命』や第6番『田園』など数々の名作を生み出した、いわゆる「傑作の森」の時期の作品です。

この曲を聴いていると、こんなに難しい曲よく弾けるなぁ!と思わず笑ってしまいそうになります。激ムズ。

ベートーヴェンはこの曲を、チェロパートは当時最高峰のチェリストであったアントニーン・クラフトが、そしてピアノパートは自分が演奏することを想定して作曲したそうです。なるほど。

ショパン:チェロ・ソナタ ト短調 Op.65

ショパンといえばピアノ。ピアノの詩人と呼ばれているくらいです。

そんなショパンがピアノ以外の楽器のために書いた数少ない作品です。

そしてそれが、ショパンにとっての生涯最後の作品。ピアノの詩人の最後の作品は、実はチェロとピアノの曲なのです。

ショパンを支えた人と言えば、恋人のジョルジュ・サンドが有名ですが、このチェロソナタを作曲した頃にはすでに別れていました。さらに健康状態も悪化していくショパン。

そんなショパンの状況が現れているかのように、とても暗い曲です。

ブラームス:チェロ・ソナタ第1番 ホ短調 Op.38

ブラームスは生涯において2つのチェロソナタを作曲しています。

1つ目の第1番は、ブラームスが29-32歳の時。

ちょっと暗めの曲なのは、同じ時期にドイツレクイエムを作曲していたこと、そして恩師であるシューマンの死からまだ数年しかたっていなかったからかもしれません。

2つ目の第2番は、第1番から約21年後に作曲されていますが、後に作曲された方がより明るく、情熱的な作品となっています。

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104

「ドヴォコン」の愛称で親しまれており、数あるチェロ曲の中でも、とくに有名な作品です。

もともとチェコ出身のドボルザークは、依頼を受けて、ニューヨーク・ナショナル音楽院院長として51歳でアメリカへ渡りました。

しかし、体調を崩すほどのホームシックになり、およそ2年半で帰国しています。

このチェロ協奏曲は帰国の2か月前に完成されており、募る祖国への想いをしたためるように、第3楽章にはチェコの民族音楽風のリズムが盛り込まれています。

さらにこの曲には、ドボルザークがかつて想いを寄せていた女性ヨセフィーナへの想いも込められています。

この曲を作曲していた最中、ヨセフィーナが重病であるという知らせが入り、彼がかつて作曲しこの女性にプレゼントした歌曲「一人にして」を第2・3楽章へ引用しました。

しかしチェコへ帰国後に、ヨセフィーナが亡くなったという知らせを受け、第3楽章のコーダにこの歌曲の旋律を付け加えます。

フィナーレへ向かう前の非常に甘く美しいメロディは、彼女への想いと追悼の意が込められているのです。

シューマン:チェロ協奏曲 イ短調 Op.129

シューマンの代表作として有名な交響曲第3番「ライン」とほぼ同じ時期に作曲された作品です。

この時期のシューマンは精神的に不安定で、この曲を作曲した数年後には、ライン川への投身自殺を図ったというのは有名な話。

しかし、このチェロ協奏曲は、彼の内なる葛藤や感情を見事に音楽として昇華した作品として評価されています。

ハイドン:チェロ協奏曲第2番 二長調 Op.101

この作品は、ハイドンがエステルハージ家の宮廷楽団の首席チェリスト、アントニーン・クラフトのために作曲された、と長年考えられていました。

(ベートーヴェンのチェロソナタ第3番に出てきたチェリストと同じ人)

しかし、そのチェリストの息子が「本当は自分の父親が作曲者だ」と語ったということから、本当にハイドンの作品かどうかも疑わしいとされていました。

ところが、ハイドン自身の手稿譜が1954年に発見され、クラフトの息子の証言は捏造であったことが判明しています。

さらに近年の研究により、そもそもクラフトのためではなく、イギリスのチェリストのために作曲されたことがわかっています。

いろいろあってよくわからなくなりそうですが、ハイドンの素晴らしい作品、ということで。

\ チェロ+ピアノで演奏できる楽譜もあり/

チャイコフスキー:ロココ風の主題による変奏曲 イ長調 Op.33

チャイコフスキーは18世紀のロココ様式にインスピレーションを得て、この作品を作曲しました。

ロココとはバロックに続く時代の美術様式で、優美で繊細な特徴があります。この『ロココ風の主題による変奏曲』でも、優雅で軽快なメロディーが展開されます。

主題と7つの変奏曲で構成されたこの作品は非常に高度な技術が要求され、チャイコフスキー国際コンクールチェロ部門の課題曲にもなっています。

↓ 4~がロココです

ブラームス:ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調

ブラームスが作曲した最後の管弦楽作品で、ブラームスの友人であるバイオリニストのヨーゼフ・ヨアヒムと、同じく友人であるチェリストのロベルト・ハウスマンために手がけた曲です。

当時ブラームスは長年の友人であったヨアヒムと不仲になっていましたが、この曲を作曲する際にヨアヒムの助言を求め、これをきっかけとして二人はまた話をするようになったそうです。

このことから、クララ・シューマンは「和解の曲」と呼んでいます。(クララ・シューマンは、あの有名なシューマンの奥さん。ブラームスと仲が良かった。)

マイナーだけどおすすめなチェロの作品

ベートーヴェン:『見よ勇者は帰る』の主題による12の変奏曲 ト長調

タイトルだけ見ると「知らない曲」というイメージを抱く人が多いと思いますが、表彰式でおなじみの、誰もが知っているメロディの曲です。

もともとヘンデルが作曲した『見よ勇者は帰る』というオラトリオの主題(主題=主だったメロディ)を、12のバラエティで変奏した作品です。

変奏曲形式は、作曲家がテーマの多様な側面を探求し、演奏技巧を発展させるもので、ベートーヴェンは既成の曲をもとにした変奏曲をいくつも作曲しています。

\ ベートーヴェンのチェロ・ソナタ全集と変奏曲集が聴けるこちらのアルバムもおすすめ /

ベートーヴェン:ヴィオラとチェロのための二重奏曲2つのオブリガート眼鏡付き 変ホ長調

ベートーヴェンがウィーンに来てから5年目である1796年から1797年にかけて作曲したと思われる作品です。

ベートーヴェン自筆譜の標題に「1つのオブリガート眼鏡付きのデュエット」と記されていた、ということから、彼の死後に誰かが付けた俗称ではなく、ベートーヴェン自身が付けたタイトルであることがわかります。

おそらく、眼鏡をかけていた友人のヴィオラ奏者とチェロ奏者のために作曲した、と思われます。

眼鏡をかけて楽譜をみた彼らの、笑った顔が目に浮かぶようですね。

おちゃめなベートーヴェンらしい作品です。

ロッシーニ:チェロとコントラバスのための二重奏曲

ロッシーニはオペラ作曲家として有名ですが、室内楽曲もいくつか手がけています。

この二重奏曲は、知り合いのチェリストとコントラバス奏者のために作曲されたもので、チェロとコントラバスという低音楽器だけで構成される、非常に珍しい作品です。

ロッシーニのオペラ作品と同様に、この二重奏曲もユーモアと軽快さが感じられますが、特にコントラバスには、高音域での演奏や速いパッセージの処理が求められ、高度な技術を必要とする曲になっています。

ラフマニノフ:チェロとピアノのための2つの小品 Op.2

ラフマニノフが19歳の時、1892年の作品です。

その同じ年にモスクワ音楽院を首席で卒業し、さらにこの「2つの小品 Op.2」のあとに、代表作の一つである「前奏曲『鐘』Op.3」も作曲しています。

「2つの小品」は

- 第1曲:前奏曲

- 第2曲:東洋の踊り

の2つからなっています。

特に第2曲の『東洋の踊り』は、エキゾチックなメロディと躍動感のあるリズムが楽しい曲です。

フォーレ:蝶々 Op.77

フォーレの作品の中でも特に軽快で華やかな性格を持つもので、蝶の優雅で軽やかな動きを音楽で表現しています。

テンポが速く、リズムが変化し、急速な音が蝶の羽ばたきや飛び回る姿が目に浮かぶような曲です。

まとめ

この記事では、定番の名曲からマイナーな曲まで、チェロの名曲を15曲ご紹介しました。

チェロのすばらしい作品はまだまだたくさんあります。

ぜひ、探して聴いてみてくださいね。

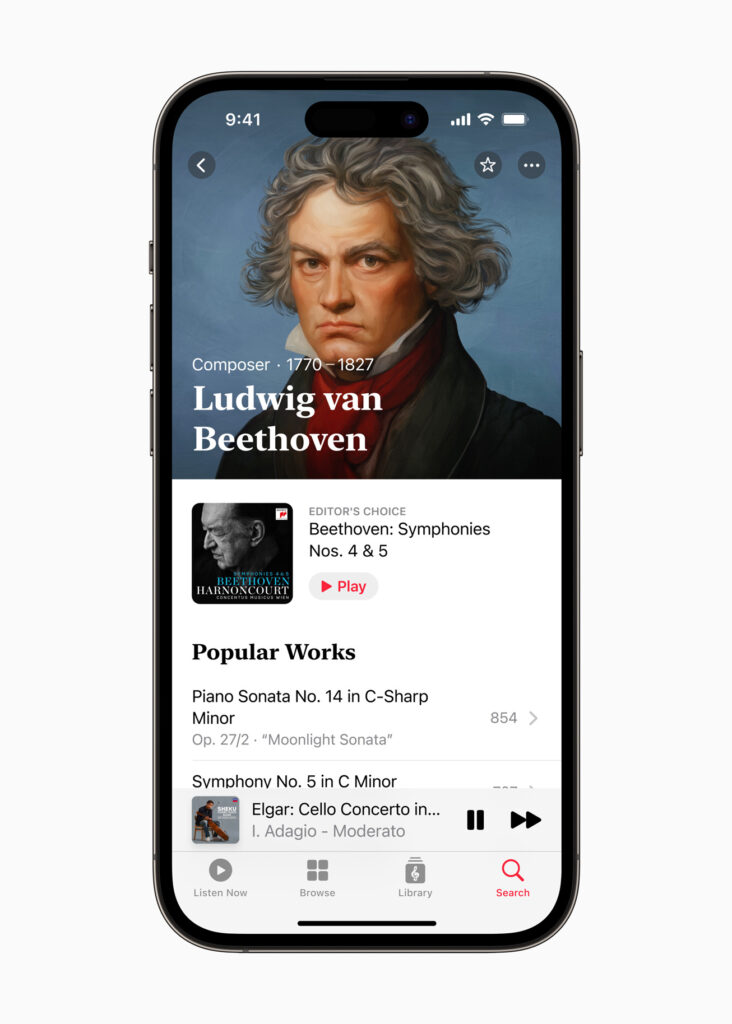

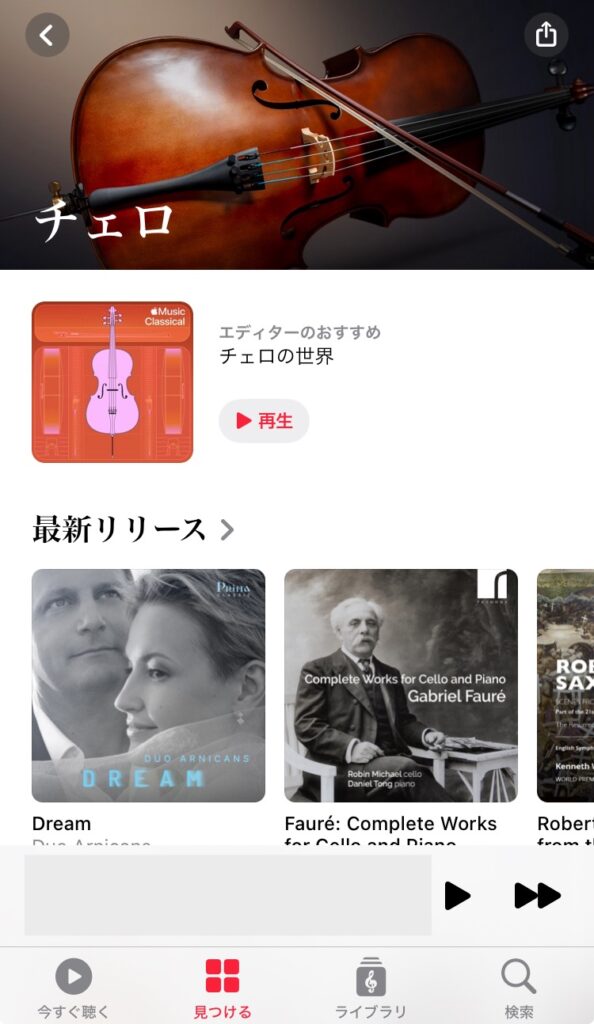

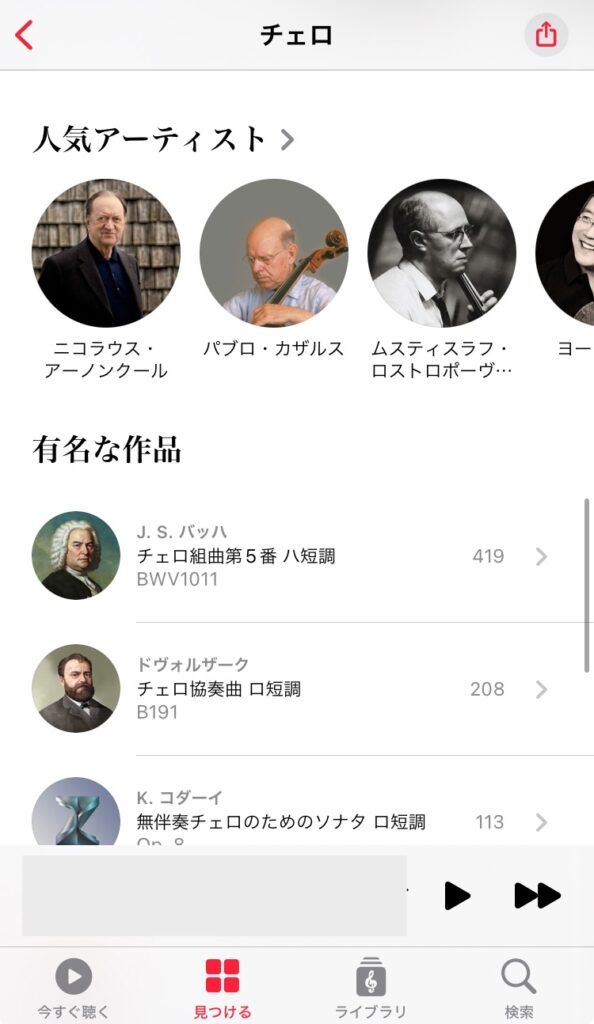

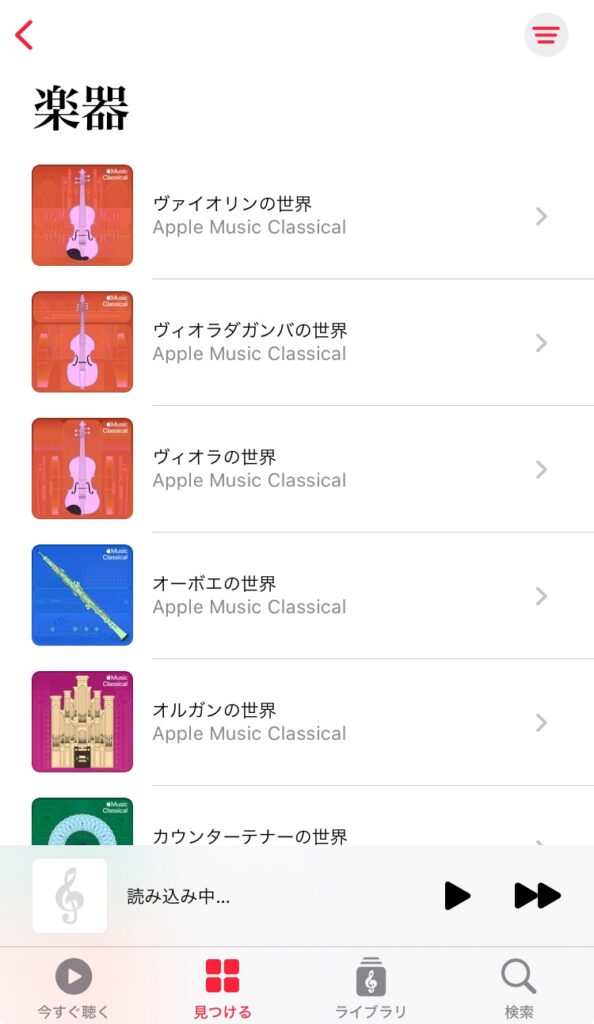

楽器から曲を探すなら

Apple Music Classicalアプリがおすすめ

Apple Musicのクラシック専用アプリ、Apple Music Classicalなら、楽器から辿って曲が探せます!

楽器を選ぶと下のようになっています

さらに、楽器に特化したプレイリストも!

Apple Music Classicalは以下の2ステップで利用できます。

- Apple Musicのサブスクに登録

(初月無料、2か月目から月額1,080円) - Apple Music Classicalアプリをダウンロード

(追加料金不要)

※下のアイコンタップで、それぞれアプリへ移動します。

Apple Music

Apple Music Classical